寒暖差が激しい冬の季節、ヒートショックは高齢者だけの問題と思われがちですが、実は若年層にも影響を及ぼす危険性があります。特に日本の住宅は断熱性能が低い場合が多く、日常生活の中で知らぬ間にリスクを抱えている可能性があります。例えば、脱衣所や浴室の温度差が体に負担をかけ、血圧の急激な変動を引き起こすケースが報告されています。国の研究機関も断熱性能の向上が健康リスクを軽減することを裏付けており、信頼性のあるデータに基づいた対策が求められます。本記事では、若年層にも有効な「まるごと断熱」の魅力を詳しく解説し、日常生活で取り入れられる具体的な方法を紹介します。ヒートショックを防ぎ、安心して冬を迎えられる住まいづくりを目指したい方にとって、この記事は必読の内容です。

ヒートショックとは?その定義と発生メカニズム

ヒートショックの定義と健康への影響

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧や心拍数が大きく変動し、体に強い負担を与える現象を指します。この現象は特に冬場の入浴時や寒暖差の大きい環境で発生しやすく、心筋梗塞や脳卒中といった深刻な健康被害につながることがあります。

ヒートショックが発生する具体的な状況

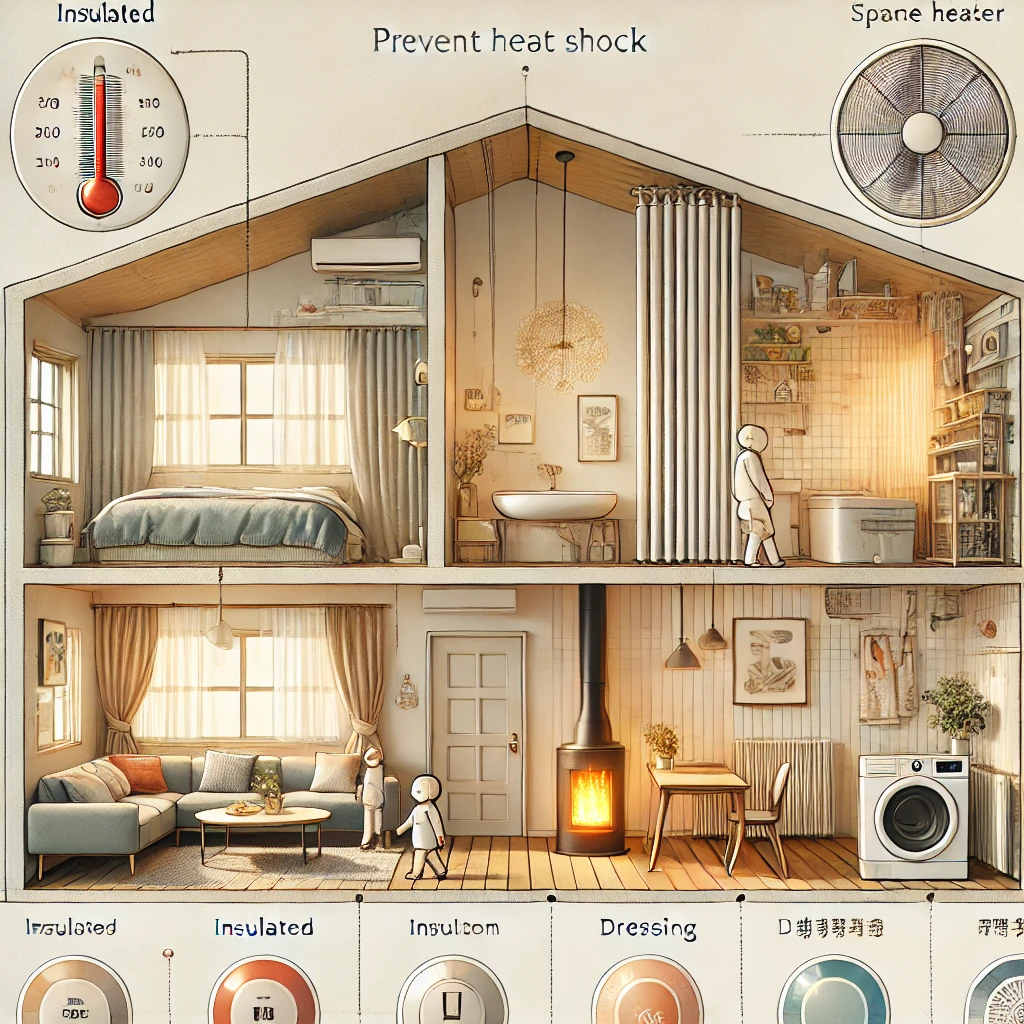

一般的な事例として、暖房の効いたリビングから寒い脱衣所へ移動し、さらに温かい浴槽に入る場合が挙げられます。この過程で体温を一定に保とうとする生理的な反応が過剰に働き、血圧が急上昇または急降下します。これがヒートショックの主な発生メカニズムです。

健康への具体的な影響

急激な血圧変動は、高齢者だけでなく若年層にもリスクがあります。例えば、心血管系に既往症を持つ人や冷え性、過労が続く人は、通常よりもヒートショックを受けやすい状態にあります。また、最悪の場合、意識を失って事故に繋がることもあり、早急な対策が必要です。

こうした影響を防ぐには、日常的な予防策と住宅環境の改善が重要です。室内の温度差を減らすための断熱性能向上や適切な暖房器具の利用が、ヒートショックの発生を抑える効果的な方法となります。特に「まるごと断熱」を採用することで、住まい全体の温度バリアをなくし、健康的な生活をサポートすることが期待できます。

寒暖差が人体に与える具体的なメカニズム

寒暖差は、私たちの体に大きな負担を与えることがあります。特に急激な温度変化が発生すると、自律神経が体温を調整しようと働きますが、この過程で血圧や心拍数が大きく変動することがあります。これがヒートショックと呼ばれる現象の主な原因です。

寒暖差が引き起こす体内の変化

寒い場所に入ると、体は体温を保つために血管を収縮させます。このとき血圧が急上昇し、心臓に大きな負担がかかります。一方で、急に暖かい場所に移動すると、血管が拡張し、逆に血圧が急激に下がることがあります。このような変化が短時間で繰り返されると、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まります。

体への影響が顕著に表れるシチュエーション

特に注意が必要なのは、冬場の入浴時や早朝の外出時です。たとえば、暖房が効いたリビングから冷えた脱衣所に移動し、さらに温かい浴槽に入るといった流れは、寒暖差を極端に感じやすい状況です。これにより血圧が大きく変動し、体に負担をかけることになります。

こうしたメカニズムを理解することで、寒暖差による健康リスクを軽減する対策が見えてきます。断熱性能を高めることで、室内の温度差を少なくするのが有効な手段の一つです。「まるごと断熱」を導入することで、こうしたリスクを根本的に解消することが期待できます。

日本の住宅環境におけるヒートショック事例

日本では、冬場の浴室や脱衣所でヒートショックが原因とされる事故が多発しています。特に寒冷地だけでなく、温暖な地域でも住宅の断熱性能が低い場合、居室と浴室などの室内間での温度差が大きくなるため注意が必要です。例えば、古い住宅では浴室やトイレの温度が外気温と近く、暖房された居室との差が10度以上になることも珍しくありません。このような温度差は血圧の急上昇や低下を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な健康問題につながります。

冬季における具体的な事例

全国の自治体が発表するデータによると、浴槽内での突然死や体調不良の多くはヒートショックが関係しています。一例として、冬場の入浴中に血圧が急激に変動し、高齢者が倒れる事故が多く報告されています。しかし、若年層でも同様のリスクがゼロではなく、特に冷え性やストレスを抱える人は注意が必要です。

ヒートショック事故の原因となる住宅の特徴

断熱性能が低い住宅は、室内温度を均一に保つことが難しく、特に浴室や脱衣所などの水回りは温度が下がりやすい傾向にあります。さらに、断熱材が劣化している場合や暖房設備が不十分な住宅では、温度差が大きくなり、リスクが増加します。

これらの事例は、住宅の断熱性能を改善する重要性を示しており、具体的な対策として「まるごと断熱」の導入が有効とされています。このような事例を踏まえ、自宅の環境を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

日本におけるヒートショックの実態と統計データ

日本でヒートショックが注目される理由

ヒートショックは日本の気候や住宅事情に密接に関連しており、冬場の健康リスクとして特に注目されています。日本は南北に長い地形と四季の変化が特徴で、地域ごとに寒暖差が異なるため、ヒートショックが発生しやすい環境が広く存在します。さらに、多くの住宅では断熱性能が十分でないため、室内の温度差が激しく、ヒートショックのリスクを高める要因となっています。

高齢化社会との関連性

日本は高齢化が進んでおり、浴室や脱衣所でのヒートショックによる事故が特に高齢者層で頻発しています。これにより、自治体や医療機関がヒートショック対策に力を入れ始め、メディアや公共広告でもその危険性が広く取り上げられるようになりました。

住環境改善への需要の高まり

近年、住宅の断熱性能を向上させるリフォームや、断熱材を活用した新築住宅への需要が増加しています。特に「まるごと断熱」のような住まい全体の温度管理を可能にする対策は、ヒートショック予防に有効であるとされています。政府も補助金制度などを通じて、断熱性能の向上を推奨しており、多くの家庭で導入が進んでいます。

こうした理由から、日本ではヒートショックが注目されており、対策の普及が進んでいます。自宅の環境を見直し、効果的な断熱対策を導入することで、家族全員の健康と安全を守ることが期待できます。

国内の死亡事故に見るヒートショックの現状

ヒートショックは、日本国内で冬場に多く発生しており、特に浴槽内での死亡事故がその一因とされています。厚生労働省の統計によると、毎年約1万人以上が入浴中の事故で命を落としていると報告されています。その中の一部はヒートショックが関連している可能性があると指摘されています。これらの事故は高齢者が中心ですが、若年層でも発生する可能性があるため、全世代が注意する必要があります。

具体的な発生状況とリスク要因

主な発生場所は、浴室や脱衣所といった寒暖差が大きい空間です。特に、暖房が効いていない脱衣所から温かい浴槽へ移動する際に、急激な血圧変動が引き起こされます。また、冬季の早朝や夜間は室温が低くなるため、事故リスクがさらに高まります。

ヒートショックの多発地域と傾向

日本の寒冷地である北海道や東北地方では、暖房の有無や住宅の断熱性能が事故発生に大きく影響しています。一方、関東や関西といった温暖地域でも、古い住宅や断熱性能の低い住居では同様のリスクが存在します。

これらのデータは、ヒートショック対策の重要性を示しています。断熱性能の高い住環境を整えることで、このような死亡事故を未然に防ぐことができます。「まるごと断熱」を活用した住宅改善は、家族全員の健康と安全を守り、冬場の生活の質を向上させるための有効な手段として注目されています。

地域別に見る寒暖差とヒートショック発生率の関係

日本は南北に長い地形と四季の変化により、地域ごとに寒暖差の特性が異なります。この気候差がヒートショック発生率に大きな影響を与えています。特に冬場は寒冷地での発生リスクが高いとされますが、温暖な地域でも発生例が確認されています。

寒冷地におけるヒートショックの傾向

北海道や東北地方などの寒冷地では、冬の外気温が極端に低いため、暖房設備が不十分な場合、室内との温度差が20度以上になることがあります。これは暖房の効いていない脱衣所や浴室において特に顕著で、ヒートショックによる健康被害が頻発しています。自治体の統計によると、こうした寒冷地では冬季における浴槽内死亡事故の発生率が全国平均を上回ることが報告されています。

温暖地域でも見られるリスク

一方で、関東や九州などの比較的温暖な地域でも、住宅の断熱性能が低い場合は注意が必要です。これらの地域では冬場の最低気温が5度前後になることが多く、暖房を使用している居室との温度差が10度以上になるケースがあります。この寒暖差が原因でヒートショックを引き起こす可能性があるため、リフォームや断熱対策が求められます。

こうした地域別の特徴を理解し、自宅の環境に適した対策を講じることが、ヒートショックを防ぐ第一歩です。「まるごと断熱」を導入すれば、地域に関係なく寒暖差を緩和し、安心して暮らせる住まいを実現できます。

ヒートショックが起こりやすい環境とリスク要因

浴室と脱衣所の寒暖差が引き起こすリスク

冬場に暖かいリビングから冷えた脱衣所、さらに浴室に移動する際、寒暖差によるリスクが高まります。この急激な温度変化は、体が対応するために血圧を急上昇または急降下させる原因となり、ヒートショックを引き起こします。特に高齢者や循環器系に持病を抱える人は、この寒暖差により深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

脱衣所の冷えが与える影響

暖房が効いていない脱衣所は冬場には外気温に近い環境となることが多く、暖かい居室との差が10度以上になる場合があります。この温度差により、体が冷えた状態で浴室に入ると、急な温度変化に体が対応しきれず、血管が収縮したり拡張したりして血圧が不安定になります。

浴室でのリスク要因

浴槽に入る際、急激な温度上昇により血管が拡張し、血圧が急激に低下することがあります。この現象が頻発すると、失神や意識喪失、さらには心臓や脳に負担がかかる事例もあります。こうした事故は高齢者に限らず、若年層でも起こり得るため注意が必要です。

リスクを軽減する方法

浴室や脱衣所を含めた家全体の温度差をなくすことが重要です。「まるごと断熱」のような断熱性能の向上により、室内の温度を一定に保つことで、ヒートショックのリスクを大幅に減らすことが期待できます。また、浴室暖房や脱衣所の暖房設備を併用することで、短期的なリスク軽減も可能です。これらの対策を組み合わせることで、安全で快適な入浴環境を実現できます。

高齢者や若年層に共通する生活習慣の落とし穴

ヒートショックは高齢者だけでなく、若年層にも共通する生活習慣の影響で発生リスクが高まることがあります。特に、日常の中で意識されにくい行動が寒暖差による健康被害を引き起こす原因となります。

入浴時の習慣によるリスク

多くの人が、冬場に寒い脱衣所から温かい浴槽に入るという行動をとります。この際、体が急激な温度変化にさらされるため、血圧が大きく変動します。高齢者の場合は循環器系への負担が増し、心疾患のリスクが高まりますが、若年層でも過労やストレスによって寒暖差耐性が低下していると同様の危険が生じます。

暖房設備の使い方による問題

暖房器具を居室だけで使用し、脱衣所やトイレなどの空間が極端に冷えているケースも多く見られます。このような温度差は、日常的に家族全員が経験するものであり、高齢者だけでなく若年層にも影響を与える可能性があります。

意識の改善が必要なポイント

日常の小さな工夫でヒートショックのリスクを減らすことができます。例えば、入浴前に脱衣所を暖める、暖房を効率的に配置する、断熱性能を改善するなどの対策です。「まるごと断熱」のような包括的な住宅改善は、家全体の温度差を解消し、リスクを大幅に減らす効果があります。自分や家族の生活習慣を見直すことで、安全で快適な暮らしを実現する第一歩となります。

木造住宅と鉄筋住宅における断熱性能の違い

日本の住宅は大きく分けて木造住宅と鉄筋住宅に分類されますが、この構造の違いが断熱性能に影響を与え、ヒートショックのリスクにも関係しています。それぞれの特徴を理解することで、適切な対策を取ることができます。

木造住宅の断熱性能の特徴

木造住宅は一般的に断熱材の性能に依存するため、施工状態によっては夏涼しく冬暖かい住環境を実現することも可能です。しかし、築年数が古い場合、断熱材の劣化や施工基準の違いにより、断熱性能が十分ではないことがあります。特に浴室や脱衣所などは寒暖差が発生しやすく、ヒートショックのリスクが高まる要因となります。

鉄筋住宅の断熱性能の特徴

鉄筋住宅は構造的に気密性が高いため、断熱性能が高い場合がありますが、設計や断熱材の品質に左右されることもあります。ただし、コンクリートの性質上、熱を蓄えやすく、外気温の影響を受けやすい側面もあります。特に冬場は外気の冷たさが内部に伝わりやすいため、断熱対策を施さないと室内で寒暖差が生じることがあります。

適切な断熱対策の重要性

木造住宅も鉄筋住宅も、構造上の違いに応じた断熱対策が必要です。断熱材の補強や窓の断熱性能向上、「まるごと断熱」のような住まい全体を均一な温度に保つ断熱リフォームを検討することで、ヒートショックのリスクを大幅に軽減することが期待されます。住まいの構造に適した対策を取り入れることで、快適で安全な住環境を整えることができます。

若年層におけるヒートショックの発生リスクと注意点

若年層に潜むヒートショックリスクの見落とし

ヒートショックは高齢者に多い健康リスクとして広く知られていますが、若年層にも見過ごせないリスクが潜んでいます。特に、現代のライフスタイルや住環境が、知らず知らずのうちにヒートショックの発生要因を高めている場合があります。この現象は、日々の生活習慣や体調管理の甘さに起因することが多く、十分な注意が必要です。

若年層が見過ごしがちなリスク要因

- 住宅の断熱性能の低さ

特に古い住宅では、浴室や脱衣所の寒暖差が激しくなる傾向があります。断熱対策が不十分だと、冬場の寒暖差により血圧が急変し、ヒートショックのリスクが高まります。 - 不規則な生活習慣

仕事や学業のストレスにより疲れが蓄積した若年層では、自律神経が乱れ、寒暖差への適応力が低下することがあります。特に、入浴中に急激な血圧変動が発生するリスクが高まります。

実際の事例に学ぶ

例えば、日常的に運動不足の20代が、冬場に冷えた浴室で長時間シャワーを使用した際、寒暖差によりめまいや立ちくらみを起こしたケースが報告されています。このような軽度の症状でも、放置すると重篤な健康問題に発展する可能性があります。

若年層であっても、ヒートショックの危険性を理解し、生活習慣や住環境の見直しを行うことが重要です。「まるごと断熱」を活用すれば、住まい全体の寒暖差を緩和し、日々の生活をより安全で快適にすることができます。

過労やストレスが寒暖差耐性に与える影響

過労やストレスは、寒暖差に対する体の適応力を低下させる大きな要因とされています。特に若年層は日々の仕事や生活の忙しさから、体の回復が追いつかず、寒暖差による健康リスクが高まる場合があります。このような状態が続くと、自律神経の働きが乱れ、体温調節機能が正常に働かなくなることがあります。

自律神経の乱れが引き起こす影響

寒暖差に対応するためには、自律神経がスムーズに血管の収縮や拡張を行うことが必要です。しかし、過労やストレスによって自律神経が乱れると、血管の反応が鈍くなり、急激な温度変化に対応できなくなります。この結果、血圧が急激に上下し、ヒートショックのリスクが高まるのです。

過労やストレスが特に問題となる状況

例えば、冬場の冷えた脱衣所や浴室で、長時間の仕事やストレスで疲れた体が急激な温度変化にさらされると、体はその変化に追いつけず、血圧変動が激しくなります。また、睡眠不足も寒暖差耐性の低下に寄与するため、若年層であっても注意が必要です。

対策としてのライフスタイル改善

過労やストレスを軽減することは、寒暖差に適応する体の耐性を高めるために重要です。十分な睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動が自律神経を整える効果があります。また、「まるごと断熱」のように住環境を整えることで、寒暖差自体を減らすことができ、より安全な生活が送れるでしょう。若年層であっても、体と住環境の両面からアプローチすることが大切です。

寒冷地での若年層ヒートショック事例とその背景

ヒートショックは高齢者に多い健康問題と思われがちですが、寒冷地では若年層にも発生する事例があります。特に寒暖差の激しい環境や住宅の断熱性能が不十分な場合、若年層でもヒートショックによる健康被害が報告されています。この現象は、日常的な生活習慣や地域特有の気候条件に起因することが多いです。

若年層がヒートショックを経験する状況

例えば、冬季に暖房が効いた居室から冷えた脱衣所や浴室へ移動する際、急激な寒暖差により血圧が大きく変動することがあります。仕事や家事で疲労が蓄積している若年層では、こうした環境に適応する体力が低下している場合があり、ヒートショックが発生するリスクが高まります。

寒冷地特有のリスク要因

北海道や東北地方などの寒冷地では、外気温が極端に低いため、住宅内の温度管理が適切でない場合、寒暖差がさらに拡大します。特に断熱性能が低い住宅では、浴室や脱衣所が外気温に近い状態になるため、リスクが大幅に増加します。

対策の重要性

若年層であっても、断熱性能を改善することでヒートショックのリスクを効果的に減らすことができます。「まるごと断熱」のような住宅全体の断熱対策や、暖房設備の見直しを行うことで、安全で快適な住環境を整えることが可能です。特に寒冷地では、地域の気候条件に合わせた対策が不可欠です。これらの事例を通じて、若年層もヒートショックへの意識を高める必要があります。

「まるごと断熱」とは?その特徴と基本情報

「まるごと断熱」がもたらす住環境の快適性

「まるごと断熱」とは、住宅全体を均一な温度環境に保つことで、快適さと健康を両立する断熱リフォーム手法を指します。この方法を取り入れることで、ヒートショックのリスクを軽減し、年間を通じて快適な暮らしを実現できます。

室内全体の温度差を解消

「まるごと断熱」を採用することで、リビングや寝室などの居室だけでなく、脱衣所や浴室、トイレなど、寒暖差が発生しやすい箇所の温度を均一に保つことが可能になります。これにより、冬場の寒さや夏場の暑さが軽減され、体への負担が少なくなります。

快適な生活環境の実現

以下のような快適性が得られる点が特徴です。

- 室内の温度が一定になることで、冷暖房効率が向上し、結果として光熱費の削減につながる。

- 防音性能が向上し、外部からの騒音が軽減される。

- 湿度の調整が容易になり、結露の発生を防ぐ。

家族全員の健康を守る

ヒートショックのリスクが減少するだけでなく、花粉症やアレルギーの原因となるホコリやカビの発生を抑える効果も期待できます。特に、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、「まるごと断熱」による健康面のメリットは大きいといえます。

このように、「まるごと断熱」は住環境を大幅に改善し、快適な暮らしを支える有効な手段です。リフォームや新築時にぜひ検討してみてください。

断熱材の性能と施工技術の進化による効果

近年、断熱材の性能と施工技術が大きく進化しており、これが「まるごと断熱」による効果をより高めています。従来の断熱材に比べ、現在使用される断熱材は薄型でありながら高い断熱性能を発揮するものが多く、リフォーム時のスペース効率も向上しています。

断熱材の進化がもたらす効果

最新の断熱材には、以下のような特徴があります。

- 熱伝導率が低く、わずかな厚みでも高い断熱効果を実現。

- 防音性能を兼ね備え、生活の快適性が向上。

- 防湿性や耐久性が向上し、長期間にわたって性能を維持。

例えば、ウレタンフォームや高性能グラスウールなどは、こうした特性を持つ断熱材として広く利用されています。これにより、室内の温度差が減少し、寒暖差による健康リスクを軽減することができます。

施工技術の向上とその影響

断熱材の性能向上に加えて、施工技術の進化も「まるごと断熱」の効果向上に寄与しています。例えば、気密性を高める施工方法や、隙間なく断熱材を配置する技術が導入されており、断熱性能がさらに向上しています。これにより、冷暖房効率が高まり、光熱費の削減効果も期待できます。

これらの進化により、「まるごと断熱」は住宅全体の温度環境を均一化し、健康と快適性の両方をサポートする理想的な選択肢となっています。最新の技術を活用した断熱材と施工法を組み合わせることで、より効果的なヒートショック対策が実現可能です。リフォームや新築を考えている方は、これらの進化を活用することで、より安心で快適な住まいを手に入れることができます。

具体的なリフォーム事例に見る断熱効果の実証

「まるごと断熱」を取り入れたリフォーム事例では、住まい全体の温度差を減らし、快適で安全な住環境を実現した多くの成功例が報告されています。以下では、具体的なケースを通じて断熱効果を検証します。

事例1:築30年の木造住宅での改善

築30年の木造住宅で、冬場に浴室と脱衣所の寒暖差が大きく、ヒートショックのリスクが懸念されていました。この家では「まるごと断熱」を採用し、壁や床、天井に高性能断熱材を導入。また、窓には断熱性の高い二重ガラスを設置しました。その結果、浴室と脱衣所の温度差がほぼ解消され、室内全体の温度が均一になりました。住人からは、「入浴が快適になり、光熱費も減少した」との声が寄せられています。

事例2:寒冷地の鉄筋住宅での適用

北海道の鉄筋住宅では、冬場の室内が極端に寒く、暖房費が大幅に増加していました。「まるごと断熱」を導入し、床下や天井部分の断熱材を強化したところ、室温が安定し、年間の暖房費が約20%削減されました。また、寒暖差が緩和されたことで、入浴時の健康リスクも軽減しました。

これらの事例は、「まるごと断熱」が住まいの断熱性能を向上させるだけでなく、ヒートショック対策としても有効であることを実証しています。さらに、断熱性能の向上は光熱費の削減にもつながり、家計にも優しい選択肢です。これからリフォームを検討している方は、安心して快適な暮らしを実現するために「まるごと断熱」をぜひ取り入れてみてください。

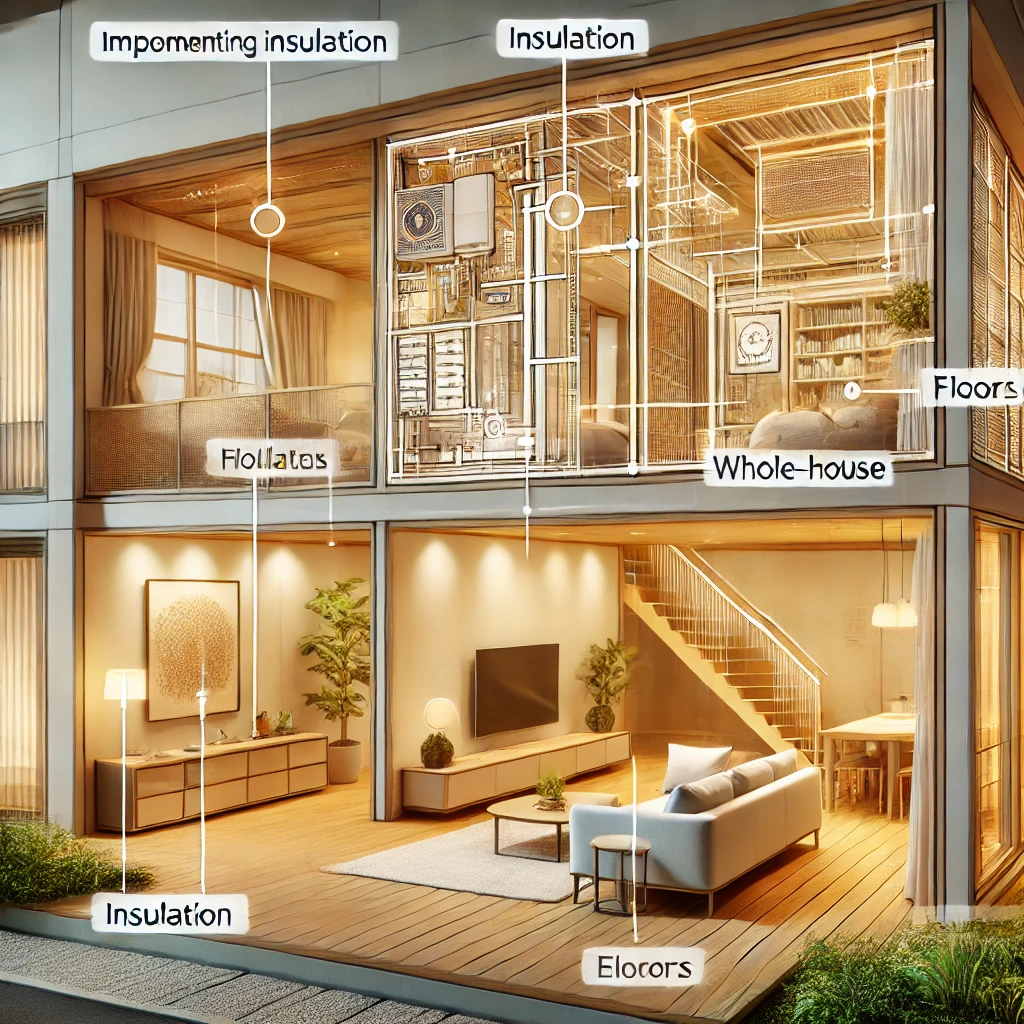

ヒートショック予防における断熱性能の重要性

断熱性能が寒暖差による健康リスクを軽減する仕組み

断熱性能の向上は、寒暖差による健康リスクを軽減するために非常に有効な手段です。住宅の断熱性能が高まることで、室内全体の温度を均一に保ち、極端な寒暖差を防ぐことができます。これにより、急激な体温変化を抑え、ヒートショックの発生リスクを大幅に減少させることが可能です。

断熱材が果たす役割

断熱材は、屋内外の熱の移動を抑える役割を果たします。特に、壁や床、天井に高性能な断熱材を導入することで、外気の影響を受けにくくなり、室内温度の安定が実現します。たとえば、冬場の浴室や脱衣所に断熱材を追加することで、寒さを感じにくい快適な空間を作り出すことが可能です。

窓やドアの断熱性能の重要性

窓やドアは、住宅の中でも熱の出入りが多い箇所です。断熱性の高い二重ガラスや気密性の高いドアを導入することで、効率的に室内の熱を保持し、寒暖差を抑えることができます。また、結露防止にも効果があり、湿気による健康リスクも軽減されます。

健康リスク軽減の具体的な効果

断熱性能の向上により、血圧の急激な変動を抑えることができるため、ヒートショックの予防に直結します。さらに、心疾患や脳卒中などのリスクも減少するため、家族全員が安心して過ごせる住環境を整えることが可能です。

このように、断熱性能を高めることは、健康的で快適な暮らしを支える重要な要素です。「まるごと断熱」を導入することで、寒暖差によるリスクを最小限に抑えた安心の住まいを実現できます。

住宅全体の温度均一化がもたらす安全性と快適性

住宅全体の温度を均一化することは、ヒートショック予防だけでなく、暮らしの安全性と快適性を大幅に向上させます。特に冬季において、暖房が効いている居室と寒い脱衣所や浴室との温度差が縮小することで、血圧の急激な変動を抑え、ヒートショックのリスクを低減します。

温度均一化による安全性の向上

室内の温度差が少ない環境では、浴室やトイレでの急激な寒暖差が原因となる健康リスクが軽減されます。たとえば、全室を一定の温度に保つことができる断熱施工を施した住宅では、冬場の浴室事故の発生率が大幅に低下したというデータがあります。温度均一化は、高齢者や体調不良時の家族にとって特に重要な要素です。

快適性が向上する具体的な例

温度が均一な家では、居住者がどの部屋に移動しても快適に過ごせるため、生活の質が向上します。また、暖房の使用を最適化できるため、光熱費の削減にもつながります。さらに、適切な湿度管理も可能になるため、結露やカビの発生を抑え、健康的な住環境を維持することができます。

このように、住宅全体の温度を均一化することは、安全性と快適性を両立させる重要な手段です。「まるごと断熱」を導入することで、健康リスクを抑えながら、季節を問わず快適な生活を実現することができます。リフォームや新築を考えている方は、ぜひ検討してみてください。

実際の施工データに見る断熱改善後のヒートショック予防効果

断熱性能を向上させることが、ヒートショック予防に効果的であることは多くの施工データから証明されています。特に「まるごと断熱」のように住まい全体の断熱性能を改善する方法では、室内温度が安定し、寒暖差による健康リスクが大幅に軽減されることが確認されています。

施工前後の温度差の変化

ある築20年の木造住宅では、冬季における浴室とリビングの温度差が施工前は約15℃ありました。「まるごと断熱」を導入し、壁・天井・床に断熱材を追加、窓に断熱性能の高い二重ガラスを設置した結果、温度差がわずか3℃にまで縮小しました。この改善により、浴室での急激な体温変化が防がれ、ヒートショックのリスクが軽減されました。

住人からの実感データ

施工後のアンケートでは、住人の約80%が「入浴時の寒さを感じなくなった」と回答しています。また、「夜間のトイレで寒さを感じることがなくなった」「暖房効率が上がり、光熱費が削減された」という声も多く寄せられました。

医療専門家の評価

医療機関の研究でも、断熱性能を向上させた住宅では、冬季の心疾患や脳卒中のリスク低減が示唆されています。これにより、「まるごと断熱」はヒートショック予防の観点からも非常に効果的な手法であることが裏付けられています。

これらのデータは、断熱性能の改善が健康面のリスク軽減だけでなく、快適な生活環境や経済的メリットにも寄与することを示しています。断熱リフォームを検討中の方は、これらの事例を参考にしてみてください。

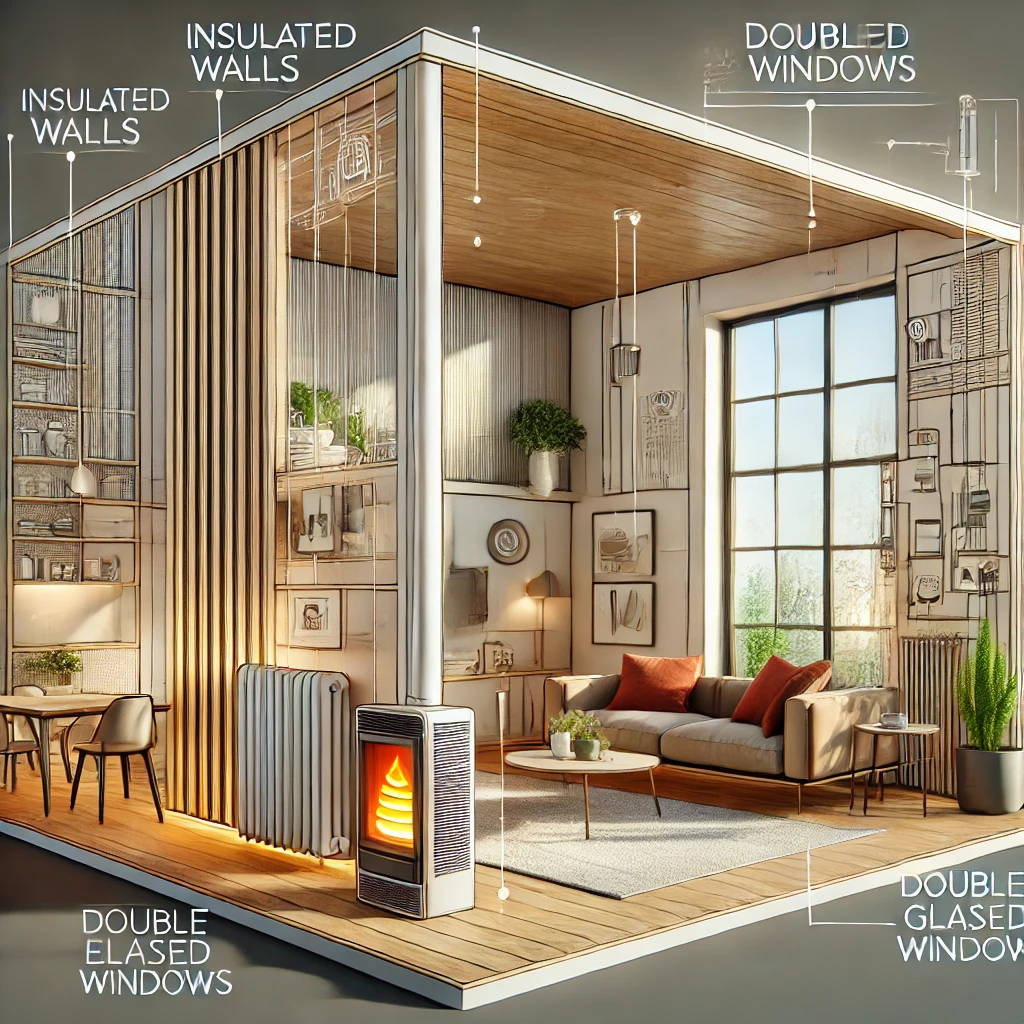

「まるごと断熱」を取り入れるための具体的な手順

リフォーム計画で押さえるべき断熱施工のポイント

「まるごと断熱」を成功させるためには、リフォーム計画の段階でいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。これにより、断熱効果を最大限に引き出し、快適で安全な住環境を実現することができます。

1. 事前診断で現状を把握

施工前に住宅全体の断熱性能を診断することが重要です。壁や天井、床、窓など、熱が逃げやすい箇所を特定することで、改善が必要なポイントが明確になります。また、気密性の低い部分や劣化した断熱材の状態を確認することも効果的です。

2. 適切な材料選び

断熱材の種類や性能は、住宅の構造や予算に応じて選ぶ必要があります。例えば、気密性が求められる場合はウレタンフォーム、防音効果も重視する場合はセルロースファイバーが適しています。窓やドアの断熱性能を向上させることも重要なポイントです。

3. 専門業者の選定

断熱施工の品質は、施工業者の技術力に大きく依存します。断熱リフォームの実績が豊富で、施工後のアフターフォローがしっかりしている業者を選ぶことで、長期間にわたる快適性と安全性が保証されます。

4. 全体のバランスを考慮

断熱性能を向上させる際には、住宅全体の温度バランスを考えることが重要です。一部のみ断熱を強化するのではなく、家全体を均一な温度環境にすることで、ヒートショックのリスクを効果的に軽減することができます。

これらのポイントをリフォーム計画に取り入れることで、「まるごと断熱」による効果を最大化し、安全で快適な住まいを実現することができます。専門家と相談しながら、計画をしっかりと進めていきましょう。

効率的な断熱材選びとその効果の根拠

「まるごと断熱」を成功させるためには、適切な断熱材を選ぶことが重要です。断熱材の選び方次第で断熱効果が大きく変わり、結果として住まいの快適性や光熱費削減効果に影響を与えます。以下では、効率的な断熱材選びのポイントとその効果について解説します。

主な断熱材の種類と特徴

- グラスウール

比較的コストが低く、施工しやすい断熱材。耐火性が高く、天井や壁に適しています。

効果の根拠:細かい繊維構造が空気を閉じ込めるため、熱伝導率が低い。 - ウレタンフォーム

軽量で加工しやすく、高い気密性を持つ断熱材。床下や隙間の多い場所に最適です。

効果の根拠:高い断熱性能に加え、防湿性能も兼ね備え、結露を防止。 - セルロースファイバー

生紙を主原料とし、環境に優しい断熱材。防音性も高いのが特徴。

効果の根拠:密度が高く、熱だけでなく音も遮断。

選び方のポイント

- 住宅の構造や使用箇所に合わせた選定

天井や壁、床など、部位ごとに最適な断熱材を選ぶことが重要です。 - 耐久性やメンテナンス性の考慮

長期的な性能維持を目指す場合、高品質な断熱材を選ぶことが推奨されます。

断熱材選びの効果

適切な断熱材を使用することで、室内温度の安定が向上し、ヒートショックのリスクを軽減します。また、冷暖房効率が高まるため、光熱費が削減され、長期的に経済的なメリットも得られます。

これらの根拠を参考に、専門業者と相談しながら最適な断熱材を選ぶことで、快適で安全な住環境を実現できます。

専門業者による施工事例から学ぶ成功の秘訣

「まるごと断熱」の導入を成功させるためには、専門業者の知識と技術が重要です。実際の施工事例を通じて、どのようなポイントが成功の鍵となるのかを理解することで、効果的な断熱リフォームを進めることができます。

成功事例1:築20年の木造住宅

ある築20年の木造住宅では、冬場に浴室と脱衣所の温度差が大きく、家族全員が不快感を抱えていました。専門業者による「まるごと断熱」を導入した結果、壁や天井に高性能断熱材を追加し、窓に二重ガラスを設置。施工後、室内全体の温度差が3℃以内に収まり、快適性が大幅に向上しました。さらに、居住者からは「光熱費が削減された」との声が寄せられています。

成功事例2:寒冷地の鉄筋住宅

北海道の鉄筋住宅では、冬場の暖房効率が悪く、暖房費が他地域に比べ高額でした。専門業者は床下と天井部分に断熱材を施工し、ドアや窓の気密性を高める改修を行いました。この施工により、室内温度が一定に保たれるようになり、暖房費が約20%削減されました。

成功の秘訣

- 事前の診断

施工前に住宅の断熱性能を詳細に診断することで、最適な改善ポイントを特定。 - 高性能な材料の選定

最新の断熱材や窓を使用し、効率的な断熱を実現。 - 経験豊富な業者の選択

施工技術に優れた業者を選ぶことで、質の高い仕上がりを確保。

これらの成功事例は、「まるごと断熱」がいかに快適性と安全性を向上させるかを示しています。信頼できる業者とともに計画を進めることで、満足度の高い断熱リフォームを実現できます。

断熱リフォームの費用対効果と助成金の活用

断熱リフォームが長期的に家計に与えるメリット

断熱リフォームは初期費用がかかるものの、長期的に見ると家計に大きなメリットをもたらします。住環境の快適性を向上させるだけでなく、エネルギー効率を高めることで、毎月の光熱費を削減できるのが特徴です。

光熱費削減効果

断熱リフォームによって冷暖房効率が向上し、季節を問わず室内温度が安定します。その結果、エアコンや暖房器具の使用頻度が減り、光熱費を抑えることが可能です。例えば、断熱材を追加した住宅では、年間の光熱費が20%程度削減された事例もあります。

住まいの耐久性向上によるコスト削減

適切な断熱施工は、結露や湿気によるカビの発生を防ぎ、建材の劣化を遅らせる効果もあります。これにより、メンテナンスや修繕費用を抑え、結果的に長期的な家計負担の軽減が期待できます。

助成金の活用で初期費用を軽減

断熱リフォームの費用は高額に感じるかもしれませんが、自治体や国の助成金を活用することで初期費用を削減できます。補助を受けることで、より経済的に断熱リフォームを実現可能です。

このように、断熱リフォームは短期的な投資で終わるものではなく、長期的に見れば家計の安定に寄与する重要な取り組みです。費用対効果を考慮したうえで、快適でエコな住環境を目指してみてはいかがでしょうか。

助成金制度の概要と利用する際の注意点

断熱リフォームを行う際、自治体や国が提供する助成金制度を活用することで、費用負担を軽減することができます。これらの制度は、住宅のエネルギー効率を向上させる目的で設けられており、多くの家庭で利用されています。以下では、助成金制度の概要と利用時の注意点について解説します。

助成金制度の概要

- 目的

住宅の断熱性能を高め、エネルギー消費を削減することで、環境保護と住民の生活改善を図る。 - 対象

断熱材の導入、窓やドアの交換、屋根や床の断熱工事などのリフォームが対象になる場合が多い。 - 支給額

施工内容や自治体によって異なり、施工費用の10~30%程度が補助されるケースもあります。詳細は自治体の情報を確認してください。

利用する際の注意点

- 事前申請が必要

助成金を受け取るには、リフォーム開始前に申請を行う必要があります。施工後では申請が無効となる場合があるため、早めの確認が重要です。 - 対象条件を確認

助成金の対象となる施工内容や住宅の条件を満たしているかを事前にチェックしてください。例えば、一定の築年数以上の住宅が条件となる場合や、特定の施工業者を利用する必要があることがあります。 - 書類の提出

施工後に必要書類(請求書や施工証明書など)を提出する必要があります。書類不備があると助成金が支給されない場合があるため、適切に管理しましょう。

これらのポイントを押さえることで、断熱リフォームの費用を効率的に削減することが可能です。助成金を活用しながら「まるごと断熱」を導入することで、快適でエコな住環境を実現しましょう。

実際のリフォーム費用と効果に基づく具体例

断熱リフォームは高額な投資と感じられることもありますが、その効果は費用を十分に上回る場合が多いです。以下では、実際の施工例をもとに、費用対効果について具体的にご紹介します。

事例1:築25年の木造住宅

- 施工内容

壁、床、天井への高性能断熱材の導入、窓の二重ガラス化。 - 施工費用

150万円。 - 効果

冬場の光熱費が年間約20%削減され、光熱費が5万円減少。室内の温度が安定し、脱衣所や浴室での寒暖差が解消。 - 費用回収期間

条件により、およそ10年で回収可能。

事例2:寒冷地の鉄筋住宅

- 施工内容

床下と屋根への断熱材追加、断熱ドアの設置。 - 施工費用

200万円。 - 効果

暖房効率が向上し、年間の暖房費が15%削減。寒冷地特有の結露が解消され、快適性が向上。 - 費用回収期間

8~10年。

費用対効果を高めるポイント

- 助成金の活用

自治体や政府が提供する断熱リフォーム助成金を活用することで、初期費用を軽減可能。 - 長期的視点での計算

光熱費の削減や住宅価値の向上を含めた長期的な効果を考慮。

これらの具体例からも、断熱リフォームは快適性や安全性を高めるだけでなく、長期的な経済的メリットも期待できることがわかります。リフォームを検討する際は、信頼できる業者や助成金制度についても併せて調べると良いでしょう。

ヒートショックを防ぐ住まいづくりの最新事例

断熱性能を強化した住宅の成功事例

断熱性能を強化した住宅は、ヒートショックのリスクを軽減するだけでなく、快適性や光熱費の削減にも大きく貢献します。以下に、実際に断熱リフォームを行った住宅の成功事例を紹介します。

事例1:築25年の木造住宅

- 課題

冬場の脱衣所と浴室の温度差が約15℃あり、家族が入浴時に寒さを感じることが多かった。 - 施工内容

壁や床に高性能断熱材を導入し、窓には断熱性の高い二重ガラスを設置。また、脱衣所には暖房設備を追加。 - 結果

脱衣所と浴室の温度差が3℃以内に抑えられ、家族全員が快適に入浴できるようになった。光熱費も年間約15%削減された事例あり。

事例2:新築住宅での断熱性能強化

- 課題

寒冷地での居住を予定しており、外気温の影響を最小限に抑えたい。 - 施工内容

全館断熱システムを採用し、壁、天井、床に高性能断熱材を使用。窓や玄関ドアには気密性の高い製品を選定。 - 結果

外気温が-10℃以下になる環境でも室内温度が一定に保たれ、快適性が向上した事例があります。同時に、暖房費が他の同規模住宅に比べて約20%削減される効果が確認されています。

ポイント

- 高性能断熱材の導入と窓・ドアの断熱性向上が鍵。

- 特に脱衣所や浴室など、寒暖差が大きい場所への断熱対策が重要。

これらの事例は、断熱性能の強化が住環境を改善するだけでなく、家計にも優しい選択であることを示しています。リフォームや新築を検討している方は、ぜひ専門家に相談し、自宅に適した断熱対策を取り入れてみてください。

最新技術を活用した断熱リフォームの実績

断熱リフォームの分野では、最新技術の導入が進んでおり、より効率的かつ効果的な施工が可能になっています。以下に、最新技術を活用した断熱リフォームの実績を具体例を交えて紹介します。

事例1:高性能スプレー断熱材を使用したリフォーム

- 課題

築20年以上の住宅で、冬場の冷え込みが激しく光熱費が高騰していた。 - 施工内容

高性能スプレー断熱材を壁や天井に施工。隙間なく断熱材を充填することで、気密性を向上。 - 結果

室温の安定性が大幅に向上し、冷暖房効率が約30%改善。年間光熱費が20%削減され、住人から高評価を得た。

事例2:IoTを活用した温度管理システムの導入

- 課題

全館暖房を使用しているものの、部屋ごとの温度差があり、ヒートショックのリスクが高かった。 - 施工内容

IoTを活用した温度管理システムを導入。各部屋の温度をセンサーでモニタリングし、自動で暖房機器を制御。 - 結果

室内の温度が均一化し、ヒートショックのリスクを低減。快適性が向上するとともに、エネルギー消費量も削減された。

最新技術のメリット

最新技術を活用することで、従来の断熱リフォームよりも効率的に課題を解決できます。特に、スプレー断熱材やIoTシステムを併用することで、快適性と省エネ効果を両立できるのが特徴です。

これらの実績は、断熱リフォームが技術革新によってさらなる可能性を持っていることを示しています。住環境の改善を考えている方は、最新技術を取り入れたリフォームを検討してみてください。

家族の健康を守るためのリフォーム事例

ヒートショックのリスクを減らし、家族全員が安心して暮らせる住環境を実現するためには、断熱リフォームが有効です。以下では、実際に行われたリフォーム事例を通じて、その効果を具体的に紹介します。

事例1:築30年の木造住宅

- 課題

冬場の浴室と脱衣所の温度差が大きく、高齢の家族が体調を崩すケースがあった。 - 施工内容

壁、床、天井に断熱材を追加し、窓には二重ガラスを導入。また、脱衣所と浴室に暖房設備を設置。 - 結果

室内の温度差が3℃以内に抑えられたことで、入浴時のヒートショックリスクが軽減。光熱費も約15%削減され、住人から「入浴が快適になった」との声が寄せられた。

事例2:寒冷地の新築住宅

- 課題

寒冷地特有の極端な寒暖差による健康リスクへの懸念。 - 施工内容

全館暖房システムに加え、高性能断熱材を採用し、「まるごと断熱」を実施。窓や玄関ドアにも断熱性能の高い製品を使用。 - 結果

室内の温度が均一化し、結露が大幅に減少。家族全員が快適に過ごせる環境が整った。

これらの事例は、断熱リフォームが健康面だけでなく、生活全般の質を向上させることを示しています。特に、家族の健康を守るためのリフォームは、長期的に見ても大きなメリットがあります。専門家に相談しながら、自宅に合った最適な対策を検討してみてください。

日常生活でできるヒートショック予防の簡単な工夫

室内温度を一定に保つための簡単な工夫

ヒートショックを予防するためには、室内温度を一定に保つことが重要です。以下に、手軽に取り入れられる工夫をいくつか紹介します。

ドアや窓の隙間を防ぐ

- 隙間テープの活用

やドアの隙間からの冷気や暖気の漏れを防ぐため、隙間テープを貼ると効果的です。 - 厚手のカーテン

断熱効果のあるカーテンを使用することで、外気の影響を軽減できます。

これにより、冷暖房効率を高め、室温を安定させることが可能です。

サーキュレーターや扇風機で空気を循環

- 冬場の使用法

サーキュレーターや扇風機を暖房の近くに設置し、暖気を部屋全体に循環させると効果的です。 - 夏場の使用法

エアコンの冷気を部屋全体に広げることで、快適な温度を維持できます。

これにより、部屋ごとの温度差を抑え、ヒートショックのリスクを低減します。

室内温度計を設置

- 活用のメリット

目に見える形で室温を把握できるため、温度管理が簡単になります。 - 目安の温度

冬場は18~22℃、湿度40~60%が快適とされています。

これらの工夫は特別な設備を必要とせず、日常的に実践できる方法です。家全体の温度差を最小限に抑えることで、快適かつ安全な住環境を維持しましょう。

入浴時の寒暖差を軽減する具体的な対策

入浴時の寒暖差はヒートショックを引き起こす大きな要因です。このリスクを軽減するために、手軽に実施できる対策を取り入れることが重要です。以下に、効果的な具体例を紹介します。

浴室や脱衣所を事前に暖める

- 暖房機器の使用

浴室用ヒーターや脱衣所用の小型暖房機で、入浴前に室温を暖めておくことが効果的です。 - 換気扇のタイミング

入浴中は換気扇を止めておくことで、室内温度の低下を防げます。

これにより、居室から脱衣所・浴室への移動時の温度差を減らすことができます。

お湯の温度を調整する

- 適切な温度設定

お湯の温度は40℃以下に設定することで、体温変化を緩やかにします。 - シャワーで体を温める

浴槽に入る前にシャワーで軽く体を温めると、体が急激な温度変化にさらされるのを防げます。

浴室暖房乾燥機の設置

- 機能

脱衣所や浴室全体を効率的に暖めることができ、リフォーム時におすすめです。 - メリット

特に寒冷地では、入浴時の安全性が大幅に向上します。

これらの対策を日常生活に取り入れることで、ヒートショックのリスクを効果的に軽減することが可能です。シンプルな工夫から始めて、安全で快適な入浴習慣を整えましょう。

日常生活で取り入れやすい断熱アイテムの活用法

ヒートショックを予防するためには、高額なリフォームだけでなく、日常生活に取り入れやすい断熱アイテムを活用することも効果的です。以下に、簡単に導入できる断熱アイテムとその活用法を紹介します。

断熱カーテンの活用

- 特徴

窓からの冷気を防ぎ、室内の暖気を保つ効果がある。 - 設置場所

リビングや寝室の窓、玄関ドア付近。 - メリット

手軽に設置でき、費用対効果が高い。特に冬場は暖房効率が上がり、光熱費の削減にもつながる。

床断熱マットの導入

- 特徴

フローリングやタイルの冷たさを緩和し、足元の寒さを防ぐ。 - 設置場所

リビングや脱衣所、トイレなどの寒暖差が大きい箇所。 - メリット

家族全員が快適に過ごせる環境を提供。滑りにくい素材を選べば安全性も向上。

断熱シートを活用した窓対策

- 特徴

窓に貼ることで冷気を遮断し、結露を防止。 - 設置方法

自分で簡単に貼り付け可能で、取り外しも容易。 - メリット

費用が安価でありながら、効果が大きい。

これらの断熱アイテムは、手軽に導入できるうえ、住環境を改善する即効性があります。ヒートショックのリスクを軽減するだけでなく、快適な日常生活を実現するための第一歩としてぜひ試してみてください。

まとめ

ヒートショックは高齢者だけでなく、若年層にもリスクがある重大な健康問題です。その予防には、日常的な工夫だけでなく、住まいの断熱性能を高めることが鍵となります。特に「まるごと断熱」は、室内の温度を一定に保ち、ヒートショックを引き起こす寒暖差を根本的に解消できる優れた方法です。この記事で紹介した方法を取り入れることで、家族全員が安心して冬を過ごせる環境を作ることができます。また、助成金の活用やリフォーム事例も参考に、実践的な対策を始めてみてはいかがでしょうか?快適で安全な住まいは、健康と暮らしの質を向上させる最初の一歩です。この冬を安心して乗り切るために、ぜひ「まるごと断熱」の導入を検討してみてください。

ここちリノベーションライト

住まいの快適性を向上させるために、フルリノベーションは必ずしも必要ではありません。特に限られたご予算や短い工期で性能を向上させたいと考えている方々に、「ここちリノベーションライト」は最適な選択です。このサービスは、部分的なリフォームで住まいの性能を大幅に向上させることが可能です。

◎断熱性能の向上

冬の寒さや夏の暑さを快適に乗り切るためには、断熱性能の向上が不可欠です。「ここちリノベーションライト」では、窓などの開口部に断熱材を使用し、熱の出入りを最小限に抑えます。これにより、室内の温度を一定に保ち、エアコンの使用頻度を減らして省エネにも貢献します。寒い冬の朝も、暑い夏の夜も、快適な温度で過ごすことができるのです。

◎遮熱性能の向上

夏の強い日差しを遮ることは、室内の温度上昇を防ぐために重要です。「ここちリノベーションライト」では、遮熱フィルムや遮光カーテンの取り付けにより、夏場の不快感を軽減します。これにより、エアコンの効率が向上し、光熱費の削減にもつながります。特に南向きの部屋や屋根裏部屋など、日差しが強く当たる場所には効果的です。

◎空気質の改善

健康で快適な生活を送るためには、室内の空気質も重要です。「ここちリノベーションライト」では、機械式の計画換気システムを導入し、室内の有害物質や汚れた空気を外に排出します。新鮮な空気を取り入れることで、一年中快適で安全な環境を提供します。アレルギーや喘息の原因となる物質を除去し、家族全員が健康に過ごせる空間を実現します。

◎防音性能の向上

趣味や仕事に集中できる環境を整えるためには、防音性能も欠かせません。「ここちリノベーションライト」では、二重窓の設置や遮音材の施工により、外部からの騒音や室内の音漏れを防ぎます。また、間取りの工夫により、部屋間の音の影響を最小限に抑えることも可能です。これにより、自宅での時間をよりリラックスして過ごせるようになります。

◎部分的なリフォームで快適な暮らしを実現

「ここちリノベーションライト」は、限られた予算と短い工期で実現する性能向上リフォームです。家全体をリノベーションすることなく、「寝室だけ」「リビングだけ」など部分的なリフォームで、暮らしの質を大幅に向上させることができます。詳細はこちらをご覧ください。

住宅の性能向上は、生活の質を大きく向上させます。断熱、遮熱、空気質、防音性能の4つの視点からアプローチする「ここちリノベーションライト」は、健康で快適な暮らしを実現するための最適な選択です。この機会に、ぜひご検討ください。

コメント